Pada awalnya tujuan terapi PPOK yang utama adalah meredakan atau menghilangkan gejala penyakit. Saat ini tujuan terapi PPOK yaitu termasuk juga memperbaiki fungsi paru atau memperlambat kerusakan fungsi paru, dan untuk mencegah terjadinya eksaserbasi. Kebanyakan dari obat-obatan untuk PPOK adalah secara inhalasi.

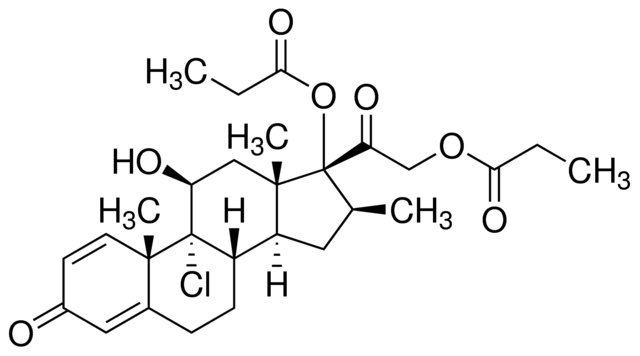

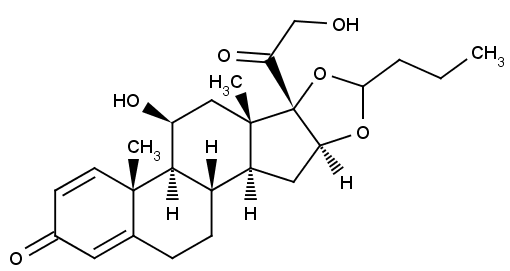

Standar terapi untuk PPOK termasuk didalamnya yaitu bronkodilator inhalasi, β-agonis atau antimuskarinik (antikolinergik), dan ICS atau Inhaled Corticosteroid (kortikosteroid inhalasi). Sedangkan untuk terapi secara oral tidak umum digunakan untuk terapi PPOK, yaitu obat golongan methylxanthine (misalnya teofilin), penghambat phosphodiesterase-4 (misalnya roflumilast), dan kortikosteroid (misalnya prednisone atau prednisolone) (Han &Lazarus, 2016).

Pengobatan PPOK dengan menggunakan obat yang diberikan secara inhalasi membutuhkan pengetahuan, kepahaman, dan kemampuan untuk menggunakan alat inhalasi (inhaler). Beberapa alat yang dapat digunakan misalnya metered-dose inhalers (MDIs), dry powder inhalers (DPIs), nebulizer, dan berbagai alat bantu tambahan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan mengingat pasien PPOK memungkinkan untuk memiliki penyakit penyerta lain (termasuk keadaan fisik dan mental) yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan pasien dalam menggunakan alat-alat untuk terapi tersebut (Williams & Bourdet, 2014).

Pilihan terapi yang diberikan untuk pasien PPOK harus berdasarkan pemeriksaan mengenai tingkat keparahan obstruksi saluran napas, gejala, frekuensi dan beratnya eksaserbasi, dan hambatan fungsional lain pada pasien, termasuk juga mengenai kemampuan finansial pasien. Pilihan terapi diputuskan tidak hanya berdasarkan tingkat keparahan obstruksi jalan napas, namun juga berdasarkan pada pedoman dari Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) yaitu obstruksi saluran napas (tingkat GOLD), berdasarkan persentase FEV1, gejala (berdasarkan skala dyspnea dari mMRC atau dari CAT) serta berdasarkan resiko eksaserbasi. Dengan metode tersebut, pasien akan dikatergorikan ke dalam kelas A, B, C, dan D (Lihat Tabel Kombinasi Penaksiran PPOK) yang selanjutnya dapat ditentukan terapi yang spesifik yang berdasarkan rekomendasi dari GOLD (Han & Lazarus, 2016).

Tabel Manajemen Farmakologi PPOK menunjukkan rekomendasi farmakoterapi untuk PPOK beradasarkan klasifikasi GOLD 2013 yang dapat membantu menentukan manajemen yang tepat untuk PPOK, dapat digunakan untuk farmakoterapi pasien secara individual berdasarkan keadaan fungsional spesifik paru-paru pasien, frekuensi gejala dan tingkat keparan, serta resiko eksaserbasi (Williams & Bourdet, 2014).

| Kelompok Pasien | Rekomendasi pilihan pertama | Pilihan alternatif | Terapi lain yang memungkinkan |

|---|---|---|---|

| A | SAMA prn Atau SABA prn | LAMA Atau LABA Atau SABA dan SAMA | Teofilin |

| B | LAMA Atau LABA | LAMA dan LABA | SABA dan/atau SAMA Teofilin |

| C | ICS+LABA Atau LAMA | LAMA dan LABA atau LAMA dan PDE4 inh atau LABA dan PDE4 inh | SABA dan/atau SAMA Teofilin |

| D | ICS+LAMA dan/atau LAMA | ICS dan LABA dan LAMA atau ICS dan LABA dan PDE4 inh atau LAMA dan LABA atau LAMA dan PDE4 inh | Karbosistein SAMA dan/atau SAMA Teofilin |

| Tabel Manajemen Farmakologi PPOK (Han & Lazarus, 2016) | |||

| Catatan : |

- LABA : Long-Acting Beta 2 Agonis

- LAMA : Long-Acting Muskarinik Antagonis

- SAMA : Short-Acting Muskarinik Antagonis

- SABA: Short-Acting Beta 2 Agonis

- ICS : Inhaled Corticosteroid

- PDE4 inh : Phosphodiesterase-4 inhibitor

1. Bronkodilator

Bronkodilator direkomendasikan untuk semua pasien PPOK. Golongan obat yang termasuk bronkodilator di antaranya β-agonis, antimuskarinik (antikolinergik), dan methylxantine. Berbeda dengan asma, kerusakan atau obstruksi saluran napas pada PPOK bersifat irreversibel sedangkan pada asma bersifat reversibel (Han & Lazarus, 2016).

Bronkodilator secara umum bekerja dengan merelaksasi otot polos saluran napas, sehingga dapat mengurangi hambatan saluran napas. Pada pasien PPOK, manfaat klinis bronkodilator di antaranya yaitu meningkatkan kapasitas aktivitas, mengurangi penjebakan udara di dalam paru-paru, serta meredakan gejala seperti dispnea. Namun, penggunaan bronkodilator dapat tidak menunjukkan hasil yang signifikan pada peningkatan fungsi paru yang dipantau dengan nilai FEV1. Pada studi klinis penggunaan secara regular dari long-acting bronkodilator inhalasi (LABA atau antikolinergik) atau ipratropium berkaitan dengan perbaikan status kesehatan pasien. Begitu juga dengan penggunaan secara regular tiotropium dapat menurunkan tingkat eksaserbasi (Williams & Bourdet, 2014). Respon bronkodilator pada pasien dapat sangat bervariasi dan menunjukkan hasil spirometri yang berda-beda.

Dalam suatu studi pada 1.552 pasien yang menderita PPOK diuji dengan albuterol, ipratropium atau kombinasi keduanya dalam empat kali kesempatan selama tiga bulan menunjukkan sebanyak 37% sampai 56% meningkatkan nilai FEV1 sebanyak 15% dalam empat kesempatan tersebut (Han & Lazarus, 2016).

Efek samping yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan bronkodilator pada pasien PPOK sangat tergantung pada efek farmakologis dan dosis terapi masing-masing pasien dikarenakan kebanyakan pasien PPOK merupakan orang tua yang berpotensi memiliki penyakit komorbid lain. Resiko terjadinya efek samping dan interaksi obat pada pasien PPOK lebih besar dibandingkan dengan pasien asma (Williams & Bourdet, 2014).

Bronkodilator dibedakan menjadi short-acting bronkodilator (bronkodilator kerja singkat) dan long-acting bronkodilator (bronkodilator kerja lama). Terapi lini pertama untuk pasien PPOK yang memiliki riwayat gejala yang ‘sebentar-sebentar’ adalah short-acting bronkodilator dimana golongan bronkodilator kerja singkat ini terdapat dua pilihan golongan yaitu β2-agonis dan antikolinergik (Williams & Bourdet, 2014).

Short-acting sympathomimetics (β2-agonis) dalam mekanisme kerjanya dibedakan berdasarkan selektivitasnya, rute pemberian, dan DOA atau duration of action. β2-agonis membuat otot polos saluran pernapasan mengalami dilatasi dengan menstimulasi enzim adenil siklase untuk meningkatkan cyclic adenosine monophosphate (cAMP). cAMP bertanggung jawab dalam relaksasi otot polos bronkial sehingga dapat menimbulkan efek bronkodilatasi. Selain itu, β2-agonis juga dapat meningkatkan klirens mukosiliari. Bentuk sediaan yang tersedia yaitu inhalasi, oral, dan parenteral. Sedangkan rute yang sering digunakan adalah rute inhalasi.

Penggunaan sediaan oral dan parenteral pada PPOK jarang dipakai karena tidak lebih efektif jika dibandingkan dengan MDI atau DPI, di sisi lain efek samping sediaan parenteral lebih besar yaitu dapat menyebabkan takikardia dan tremor bagian tangan. Pada pasien PPOK, β2-agonis digunakan karena memiliki efek yang cepat meskipun hanya dapat sedikit memperbaiki nilai FEV1. Namun, β2-agonis dapat memperbaiki gejala gangguan pernapasan dan memperbaiki toleransi olahraga. Terapi dengan β2-agonis dibutuhkan untuk meredakan gejala dengan cepat dan memiliki lama masa kerja yaitu 4 sampai 6 jam. Obat- obat yang termasuk golongan ini di antaranya albuterol, levalbuterol, dan pirbuterol (Williams & Bourdet, 2014).

Short-acting antikolinergik dapat menyebabkan efek bronkodilatasi dengan menghambat secara kompetitif reseptor kolinergik yang berada pada otot polos bronkial. Aktivitas tersebut akan menurunkan aktivitas cyclic guanosine monophosphate (cGMP) dengan menghalangi asetilkolin yang akan berikatan dengan reseptor muskarinik dan dapat menyebabkan kontraksi otot polos bronkial. Reseptor muskarinik yang terdapat pada otot polos saluran napas yaitu reseptor M1, M2, M3. Aktivasi reseptor M1 dan M3 oleh asetilkolin akan menyebabkan efek bronkokronstriksi, namun aktivasi reseptor M2 akan menghambat pelepasan asetilkolin lebih lanjut. Contoh obat golongan ini yaitu ipratropium dan atropine (Williams & Bourdet, 2014).

Ipratropium merupakan obat short-acting antikolinergik yang utama digunakan di United States. Antropin memiliki struktur tersier dan dapat diabsorbsi lewat rute peroral maupun lewat mukosa saluran pernapasan, sedangkan ipratropium memiliki struktur kuartener yang menyebabkan absorbsinya sedikit. Karena faktor absorbsi yang buruk dari ipratropium tersebut, sehingga efek samping sistemik seperti nausea, retensi urin, dan takikardia lebih kecil dibandingkan dengan atropin. Ipratropium tersedia dalam bentuk MDI dan bentuk larutan untuk inhalasi. Selain itu, ipratropium juga tersedia dalam bentuk MDI yang dikombinasikan dengan albuterol dan sebagai larutan untuk nebulisasi 200 mcg/ml. Sediaan tersebut akan mencapai konsentrasi puncak dalam darah dalam waktu 1,5 sampai 2 jam dan lama masa kerjanya yaitu 4 sampai 6 jam. Ipratropium memiliki onset of action yang lebih pendek namun lebih lama masa kerjanya dibandingkan dengan β2-agonis.

Hasil penelitian dari Lung Health Study menunjukkan bahwa terapi dengan ipratropium tidak memberikan hasil yang bagus pada fungsi paru. Dosis yang direkomendasikan untuk ipratropium adalah 2 isapan empat kali sehari. Selama pasien tidur, ipratropium juga menunjukkan perbaikan saturasi oksigen arteri dan meningkatkan kualitas tidur. Efek samping yang sering dilaporlkan terkait penggunaan ipratropium yaitu mulut kering, nausea, dan rasa logam pada mulut (Williams & Bourdet, 2014).

Bronkodilator golongan long-acting antikolinergik yaitu tiotropium bromida yang telah digunakan di United States sejak tahun 2004. Obat golongan ini bekerja dengan menghalangi asetilkolin berikatan dengan reseptor muskarinik yang terdapat pada otot polos saluran napas dan kelenjar mukus sehingga akan mencegah terjadinya bronkokonstriksi dan menekan sekresi mukus. Tiotropium diketahui memiliki mekanisme yang lebih selektif jika dibandingkan dengan ipratropium dalam hal memblok reseptor muskarinik, serta memiliki masa kerja yang lebih lama. Ikatan obat dengan reseptor tiotropium pada paru- paru manusia diketahui 10 kali lebih kuat dibandingkan dengan ipratropium dan dapat mencegah bronkokonstriksi lebih dari 24 jam (Williams & Bourdet, 2014).

Tiotropium yang diberikan lewat inhalasi akan diabsorbsi secara minimal dan dapat mencapai sirkulasi sistemik dalam waktu 30 menit, dan mencapai konsentrasi puncak setelah 3 jam. Tiotropium dapat digunakan sebanyak satu kali sehari dikarenakan efek bronkodilatasinya yang dapat bertahan setidaknya selama 24 jam. Dosis yang direkomendasikan yaitu 18 mcg secara inhalasi satu kali sehari. Efek samping yang pernah dilaporkan yaitu mulut kering, konstipasi, retensi urin, takikardia, penglihatan kabur, dan gejala presipitasi dari glaukoma sudut sempit. Tiotropium memperbaiki fungsi paru dan dispnea, frekuensi eksaserbasi, sehingga demikian dapat meningkatkan kualitas hidup pasien (Williams & Bourdet, 2014).

Selain penggunaan bronkodilator short-acting atau long-acting secara tunggal, bronkodilator kombinasi keduanya juga sering digunakan untuk manajemen terapi pasien PPOK. Kombinasi bronkodilator tersebut diberikan untuk pasien yang memiliki perkembangan penyakit cukup cepat dan gejala yang terus memburuk dari waktu ke waktu. Kombinasi bronkodilator dengan mekanisme kerja yang berbeda akan menurunkan dosis masing-masing golongan obat yang dikombinasikan, sehingga akan menurunkan kemungkinan terjadinya efek samping yang dapat disebabkan oleh masing-masing obat. Kombinasi short-acting dan long- acting β2-agonis dengan ipatropium menunjukkan efek penurunan gejala dan perbaikan fungsi pasru. Sedangkan kombinasi albuterol dan ipratopium (Combivent) tersedia dalam bentuk MDI yang bermanfaat untuk terapi penjagaan kronik dari PPOK di United States (Williams & Bourdet, 2014).

Golongan obat yang juga termasuk dalam golongan bronkodilator yaitu methylxanthine. Methylxanthine contohnya teofilin dan aminofilin, telah digunakan untuk terapi PPOK kurang lebih selama 5 dekade terakhir dan saat itu sebagai obat lini pertama. Peran tersebut kemudian tergantikan dengan adanya long-acting β-agonis dan antikolinergik inhalasi. Methylxantine menghasilkan efek bronkodilatasi melalui beberapa mekanisme yaitu :

- menghambat enzim fosfodiesterase, sehingga akan meningkatkan cAMP,

- menghambat proses masuknya ion kalsium ke dalam otot polos,

- melawan kerja prostaglandin,

- menstimulasi katekolamin endogen,

- menghambat reseptor adenosine, dan

- menghambat pelepasan berbagai mediator dari mast sel dan leukosit (Williams & Bourdet, 2014).

Teofilin digunakan dalam pengobatan PPOK untuk pasien yang intoleransi terhadap bronkodilator inhalasi. Teofilin masih sering digunakan sebagai alternatif terapi secara inhalasi karena memiliki mekanisme kerja ganda yaitu member efek bronkodilatasi dan antiinflamasi, serta memungkinkan untuk digunakan secara sistemik untuk saluran napas periferal. Penggunaan teofilin dalam jangka panjang untuk PPOK menunjukkan hasil yaitu perbaikan fungsi paru, termasuk kapasitas vital (VC), FEV1, menit ventilasi, dan pertukaran gas. Secara subjektif, teofilin diketahui dapat menurunkan dispnea, meningkatan toleransi olahraga, serta memperbaiki sistem pernapasan pada pasien PPOK. Selain itu, efek lain yang dapat ditimbulkan dari pemakaian teofilin yaitu dapat memperbaiki secara keseluruhan kapasitas fungsional pasien PPOK termasuk dapat memperbaiki fungsi jantung dan menurunkan tekanan arteri paru-paru (Williams&Bourdet, 2014).

Penggunaan methylxanthine secara regular pada pasien PPOK menunjukkan hasil yang menguntungkan namun juga yang merugikan terhadap perkembangan jalannya penyakit. Namun, methylxanthine dapat digunakan sebagai tambahan pada rencana terapi untuk pasien yang tidak menunjukkan hasil yang baik pada penggunaan bronkodilator. Dalam suatu studi menunjukkan bahwa penambahan teofilin dalam kombinasi albuterol dengan ipratropium dapat bermanfaat untuk PPOK yang stabil dikarenakan adanya efek bronkodilator yang sinergis dari obat-obat tersebut. Kombinasi salmeterol dengan teofilin juga dilaporkan dapat memperbaiki fungsi paru dan mengurangi dispnea dibandingkan penggunaan secara tunggal obat-obatan tersebut (Williams & Bourdet, 2014).

Dalam penggunaan methyllxanthine dengan agen bronkodilator laini untuk pasien PPOK, harus dilakukan monitoring terkait dengan parameter yang menunjukkan efikasi teofilin untuk PPOK seperti nilai FEV1. Parameter subjektif seperti perasaan membaik atas gejala seperti dispnea dan toleransi olahraga akan sangat penting untuk diketahui dari pasien sebagai monitoring aseptabilitas methylxanthine untuk pasien PPOK (Williams & Bourdet, 2014).

Dosis yang sering digunakan untuk terapi pada pasien PPOK yaitu 400 sampai 900 mg. Penyesuaian dosis secara umum harus dibuat berdasarkan hasil konsentrasi dalam serum. Setiap kali dosis telah ditetapkan, konsentrasi serum harus dimonitor sebanyak satu kali atau dua kali dalam setahun, kecuali apabila keadaan pasein memburuk, adanya penggunaan obat lain yang berinteraksi dengan teofilin, atau dideteksi terjadinya toksisitas pada pasien. Efek samping yang paling sering terjadi pada penggunaan teofilin yaitu berkaitan dengan sistem gastrointestinal, sistem kardiovaskular, dan berhubungan dengan sistem saraf pusat. Sedangkan yang termasuk efek samping ringan oleh penggunaan methylxanthine yaitu dyspepsia, nausea, muntah, diare, sakit kepala, pusing, dan takikardia. Toksisitas yang lebih serius yaitu aritmia dan kejang (Williams & Bourdet, 2014).

Secara ringkas, terapi farmakologi yang diberikan kepada pasien PPOK dilakukan berdasarkan tingkat keparahan penyakit. Berikut adalah rekomendasi farmakoterapi berdasarkan klasifikasi kelompok PPOK yang menyajikan terapi yang direkomendasikan untuk pasien PPOK berdasarkan tingkat keparahan penyakit dengan sistem klasifikasi 4 tingkat.

Tingkat 1 (Ringan) dan Tingkat 2 (Sedang)

- Penghindaran faktor resiko; vaksinasi influenza vaksinasi pneumococcal

- Ditambah bronkodilator kerja pendek apabila dibutuhkan

- Ditambah terapi regular dengan satu atau lebih bronkodilator kerja lama

- Ditambah rehabilitasi

Tingkat 3 (Berat) dan Tingkat 4 (Sangat Berat)

- Ditambah glukokortikoid inhalasi jika eksaserbasi berulang

- Ditambah oksigen jangka panjang jika ada gagal napas kronik

- Dipertimbangkan untuk tindakan pembedahan