Paradoks merupakan pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran; bersifat paradoks

Paradoks merupakan pernyataan yang seolah-olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran; bersifat paradoks

Paradoks berasal dari bahasa Latin paradoxum yang berhubungan dengan bahasa Yunani paradoxon. Kata terdiri dari kata “para” yang berarti “dengan cara” atau “menurut” dan kata “doxa”, yang berarti “apa yang diterima”.

Paradoks merupakan kalimat yang disatu sisi mengandung kebohongan dan disisi lain mengandung kebenaran. Paradoks tidak selamanya buruk, karena dengan pemahaman paradoks malah dapat menumbuhkan kreativitas.

Bekerja dan berpikir dengan paradoks dapat menumbuhkan refleksivitas diri dan meningkatkan “percakapan” di antara para peneliti dan praktisi (Morgan, 1983; Zald, 1996).

Paradoks dapat berfungsi sebagai alat konseptual yang berguna yang memperluas kemampuan kami di luar batas yang dipaksakan oleh logika formal (Ford & Backoff, 1988; Starbuck, 1988).

Terdapat 3 tipe paradoks, yaitu :

Formal/logical : “Dua proposisi yang bertentangan atau bahkan kontradiktif dimana argumen tersebut tampaknya masuk akal” (van Heigenoort, 1972)

Informal/ordinary language : “Digunakan secara longgar, sebagai “payung” informal untuk segala macam kontradiksi yang menarik dan menggugah pikiran” (Poole & Van de Ven, 1989)

Rhetorical/literary criticism : “Sebuah kesimpulan atau apodosis (menyatakan akibat) yang bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh audiens” (Oxford English Dictionary Online, 2003).

Paradoks, pandangan alternatif sains, akan memaksa peneliti untuk “berpikir dua kali” tentang asumsi-asumsi yang biasanya diterima begitu saja (taken-for-granted), terutama yang terkait dengan kenyataan, kebenaran, dan pengetahuan (Krippendorff, 1984; Quine, 1976).

Bekerja dengan paradoks memungkinkan para peneliti untuk terus mencari “kebenaran”, yang seringkali proses pencarian kebenaran tersebut dilakukan dengan pengetahuan yang mereka sendiri tidak dapat mencapainya" (Chargaff, 1977).

Hal ini disebabkan karena kebenaran sangat bergantung pada “permainan bahasa” yang digunakan orang dalam membangun atau memahami realitas yang mereka hadapi (Berger & Luckman, 1967; Wittgenstein, 1953).

Sejauh kebenaran tidak menempati posisi tertentu, dan kebenaran tersebut belum “ada di mana-mana”, dalam artian belum ada kebenaran mutlak (Dunnette, 1970; dikutip dalam McCall & Bobko, 1990), maka pencarian kebenaran akan terus berlangsung. Pencarian semacam itu dapat menghasilkan pengetahuan yang lebih besar, dan disaat yang sama, juga menghasilkan ketidaktahuan yang lebih besar. Dengan kata lain, “semakin banyak yang kita tahu, semakin sedikit yang kita tahu” (Chargaff, 1977).

Gagasan, seperti kenyataan, kebenaran, pengetahuan, dan kemajuan, lebih bersifat proksimal (dekat ke pusat) daripada distal (Goodman & Elgin, 1988; Lakatos, 1976, 1978), yang mencerminkan hubungan kita dengan dunia kita (Berman, 1984). Pengetahuan dipahami sebagai sebab dan akibat, keadaan maupun aliran (Snowden, 2002), yang mencerminkan bagaimana isi pengetahuan didalam konteks pengetahuan yang saling terkait (misalnya, Cook & Brown, 1999 ).

Memahami pengetahuan sebagai sebab dan akibat akan menantang pemikiran positivis tradisional yang menekankan pengetahuan sebagai objek yang dapat “ditemukan” secara independen melalui metode ilmiah dan membuat pengetahuan “subyektif” mengarah pada seni dan filsafat (Chalmers, 1999).

Pandangan pengetahuan paradoks menunjukkan bahwa

“apa yang menjadi penyebab hanya dapat diidentifikasi dalam proses untuk mempengaruhi ‘sesuatu’, dengan bukti yang sama hanya dapat diidentifikasi sebagai ‘efek’ dengan ‘sesuatu’ yang memproduksinya ”(Fischer, 2003).

Kemajuan ilmiah bukan dipandang sebagai gerakan linear menuju kebenaran tertentu dan final tetapi dipandang sebagai proses dialektis dari oposisi, kontradiksi, dan konflik, resolusi yang akan memunculkan paradoks lain di tingkat yang lebih kompleks (Rosen, 2006). 1994; Whitehead, 1978).

Lakatos (1978) mengusulkan “methodology of scientific research programs” (MSRP) yang berusaha untuk mengarahkan kembali pembicaraan tentang falsification, yang didominasi oleh Popper (Chalmers, 1999).

MSRP Lakatos menawarkan “sintesis yang bersaing” mengenai penyebab kemajuan ilmiah — tercermin dalam penjelasan Popper (1959), Kuhn (1970), dan Feyerabend (1988), antara lain — ke dalam kerangka kerja yang koheren (jika paradoks) untuk memahami pertumbuhan teori-teori ilmiah.

Dalam kerangka kerja ini, Lakatos mencatat bahwa terbukti tidak ada “demarkasi antara “soft”, ‘teori’ yang tidak dapat dibuktikan dengan “hard”, ‘basis empiris’ yang dapat dibuktikan: semua proposisi sains bersifat teoretis, tak dapat disangkal, tetapi dapat keliru” (1978).

Dia mengusulkan falsification “canggih” (Sophisticated methodological falsificationism) (sebagai lawan falsification “naif” Popperian) sebagai dasar yang lebih baik untuk menilai pengetahuan ilmiah atau klaim kebenaran, sejauh hal tersebut memungkinkan dilakukannya pengujian sistem teori dalam program penelitian.

Hipotesis tambahan ini membentuk “protective belt” di sekitar hard core program penelitian. Hard core ini, terdiri dari serangkaian fakta, ide, atau proposisi yang telah dapat diterima begitu saja oleh para ilmuwan yang bekerja dalam program penelitian, dan kebal terhadap upaya falsification

Peneliti dapat fokus pada menambah hard core program penelitian dengan meningkatkan konten teoretisnya, membuatnya mampu untuk mengantisipasi fenomena baru Berlawanan dengan falsifikasi naif, Lakatos berpendapat bahwa tidak ada falsifikasi sebelum munculnya teori yang lebih baik, namun teori yang lebih baik tidak dapat muncul jika semua pernyataan teoritis harus menanggung beban falsifikasi. Dalam sistem Lakatos, kemajuan ilmiah dihasilkan dari dialektis yang saling mempengaruhi di antara berbagai teori yang bersaing dalam suatu program penelitian “organik”.

Paradoks adalah konsep yang berakar dari filosofi Timur dan Barat. Filusuf dari Timur menerapkan paradoks sebagai lensa untuk mengeksplorasi sifat keberadaan. Konsep paradoks paling baik diilustrasikan oleh simbol Tao Yin-Yang, dimana paradoks menyoroti segala sesuatu yang berlawanan (terang-gelap, maskulin-feminin, hidup-mati), yang dipandang saling bergantung, cair, dan alami (Chen, 2002; Peng & Nisbett, 1999). Tradisi-tradisi dari Timur menekankan saling ketergantungan antara unsur-unsur yang saling bertentangan tersebut, menunjukkan bahwa paradoks tidak perlu diselesaikan, tetapi penekanannya lebih pada iman dan transendensi (Capra, 1975).

Disis lain, fondasi filosofis Barat tentang paradoks muncul dari Yunani kuno, sebagaimana tercermin dalam istilah para (bertentangan dengan) dan doxa (pendapat). Mirip dengan filusuf Timur, para filsuf ini menggambarkan paradoks sebagai kontradiksi, namun juga saling bergantung. Akan tetapi, tradisi dari Barat lebih menekankan bahwa sebuah kontradiksi, dengan menggunakan pertentangan tersebut, untuk memunculkan prinsip pemersatu dan kebenaran yang mendasarinya. Para filsuf kuno menghargai paradoks retoris yang tampaknya tidak masuk akal dan tidak rasional untuk “menggoda” pikiran dan pada akhirnya menumbuhkan rasionalitas dan analisis logis yang lebih besar.

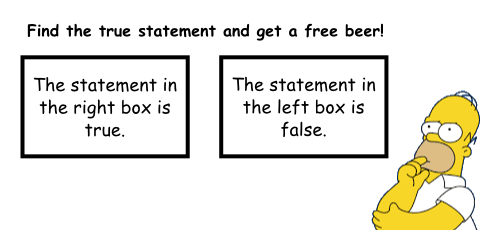

Contoh yang terkenal adalah Liar’s Paradox, yang dikemas dalam pernyataan “Saya bohong.” Pemikiran pernyataan tersebut, apakah bernilai benar atau salah, akan memacu “lingkaran aneh”. Jika seseorang memandang pernyataan itu benar, maka itu akan menjadi salah; tetapi jika orang menganggapnya salah, maka pernyataan itu tampak benar.

Paradoks retorika seperti itu merupakan hal yang kontradiktif, namun para filsuf berusaha untuk “memecahkan” paradoks. Dalam metode dialogis Socrates, kebenaran hakiki muncul dari mengadili tuntutan yang bersaing. Tradisi ini, dikembangkan lebih lanjut oleh Plato, memberikan prinsip-prinsip inti untuk penyelidikan ilmiah modern, dan logika formal Aristoteles yang menekankan pencarian kebenaran dalam kontradiksi (Sorensen, 2003).

Filsafat yang lebih modern, khususnya pendekatan dialektik dan eksistensial, memadukan pemahaman Timur dan Barat tentang kontradiksi yang saling bergantung.

Para filsuf dialektis seperti Hegel, menempatkan konflik alami antara unsur-unsur yang berlawanan (tesis dan antitesis). Memanfaatkan logika, dimana pendekatan ini akan membayangkan sebuah proses progresif di mana konflik yang ada memungkinkan terbentuknya resolusi (sintesis). Resolusi tersebut berfungsi sebagai penegasan baru (tesis) yang akan memunculkan alternatifnya (antitesis) sehingga dapat mengembangkan solusi baru (sintesis). Proses-proses tersebut akan memicu pencarian yang tidak pernah berakhir untuk kebenaran yang lebih besar (Cunha, Clegg, & Cunha, 2002).

Sebagai perbandingan, Kierkegaard (1954), bapak eksistensialisme, mengartikulasikan paradoks eksistensial sebagai pasang surut yang terus-menerus antara kekuatan-kekuatan oposisi, khususnya yang terbatas (norma atau batasan pribadi dan sosial) dan yang tidak terbatas (eksplorasi dan ketidakpastian). Rasionalitas selalu menekankan akan adanya batas, karena logika formal memungkinkan keteraturan dan struktur yang melindungi “hati nurani” dari rasa takut akan batas-batas tersebut, tetapi, ketakutan akan batas-batas tersebut akan menghalangi pencarian makna yang lebih besar, yang pada akhirnya akan memperburuk kesadaran akan batas tersebut (Schneider, 1990).

Bidang psikologi, yang paling menonjol dalam psikoanalisis, menawarkan fondasi pelengkap dengan mengeksplorasi pendekatan kognitif dan emosional individu terhadap kontradiksi yang saling bergantung. Jung (1965), misalnya, mengonseptualisasikan dua sisi diri (sadar dan tidak sadar). Penelitian tentang kesehatan mental juga merangkul pertentangan yang saling terkait tersebut, misalnya kepercayaan - ketidakpercayaan, kemandirian - ketergantungan, cinta - benci, atau, dalam istilah Jung, pengakuan bahwa cahaya memungkinkan bayangan, karena bayangan menonjolkan cahaya (Schneider, 1990).

Disisi lain, kecenderungan manusia dalam menanggapi paradoks juga dapat menghasilkan kontraproduktif, bahkan patologis. Menurut Freud (1937), ketegangan umumnya akan menumbuhkan kecemasan, memicu defensif — seperti penghindaran dan pemisahan.

Paradoks merupakan sebuah kondisi yang kontradiksi, dimana keadaan tersebut terjadi terus-menerus diantara elemen-elemen yang saling tergantung. Definisi ini mengidentifikasi dua karakteristik inti dari paradoks, yaitu : kontradiksi dan saling ketergantungan.

Kontradiksi merupakan jantung ketegangan paradoksal. Sebagaimana dijelaskan oleh para filsuf dan psikolog awal, kontradiksi muncul ketika elemen-elemen oposisi tersebut menumbuhkan pengalaman tarik-menarik.

Menurut Cameron dan Quinn (1988): “Karakteristik kunci dalam paradoks adalah kehadiran simultan dari unsur-unsur yang saling bertentangan, bahkan saling eksklusif”. Seperti yang dijelaskan oleh Lewis (2000), “tampak logis ketika dalam kondisi yang terisolasi (berdiri sendiri), tetapi tidak masuk akal dan tidak rasional ketika muncul secara bersamaan”. Demikian pula, Poole dan Van de Ven (1989) menggambarkan paradoks sebagai

“interesting tensions, oppositions, and contradictions between theories which create conceptual difficulties”.

Saling ketergantungan menekankan hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara elemen-elemen yang saling berlawanan tersebut. Cameron (1986) mengemukakan bahwa paradoks melibatkan “kontradiktif, unsur-unsur yang saling eksklusif dan hadir serta beroperasi pada saat yang sama”. Menurut para ahli, adalah dimungkinkan untuk memisahkan unsur-unsur yang saling bertentangan tersebut, namun simultanitas mereka dapat menciptakan “rasa” keutuhan yang lebih besar, dan memungkinkan terjadinya peningkatan efektivitas dan kreativitas (Poole & Van de Ven, 1989).

Dalam simbol yin-yang, kecocokan antara kepingan hitam-putih menunjukkan adanya hubungan yang sinergis diantara keduanya, dimana sebagai elemen berbeda tersebut dapat menciptakan satu kesatuan yang utuh.

Smith dan Lewis (2011) mendefinisikan paradoks sebagai “elemen kontradiktif namun saling terkait yang ada secara bersamaan dan bertahan dari waktu ke waktu”. Bahkan ketika sebuah paradoks melibatkan hubungan yang dinamis dan terus-menerus bergeser di antara kutub-kutub alternatifnya, unsur-unsur inti ini akan tetap ada dan tahan terhadap resolusi. Hubungan yang dinamis ini menunjukkan perspektif prosesual, memahami bagaimana setiap elemen terus-menerus memberi informasi dan mendefinisikan yang lain.

Membongkar elemen-elemen inti sebagai elemen yang kontradiktif dan saling tergantung dapat mendefinisikan batasan paradoks, sehingga dapat menghubungkan ke literatur yang terkait seperti dialektika dan dualitas. Dialektika dan dualitas mirip dengan paradoks, dimana literatur-literatur tersebut mengeksplorasi adanya kontradiksi yang saling bergantung.

Muncul dari tulisan-tulisan Hegel, dan diadopsi oleh para sarjana politik seperti Marx dan Engels, tradisi dialektika menggambarkan elemen-elemen yang berlawanan sebagai tesis dan antitesis (Bakhtin, 1981; Benson, 1977). Literatur dialektika menekankan adanya kekuatan, konflik, dan perubahan dalam menggambarkan interaksi antara elemen-elemen yang mendasarinya (Putnam, 2015). Sebagai contoh, melalui interaksi ini, Farjoun (2002) mencatat bahwa, “organizational arrangements are produced, maintained, and transformed”. Seiring waktu, perubahan-perubahan ini dapat mengarah pada sinergi terpadu diantara alternatif-alternatif tersebut, sehingga muncullah sebuah sintesis.

Dualitas menekankan hubungan yang saling tergantung antara unsur-unsur yang saling bertentangan. Para cendekiawan dualitas, seperti Giddens (1984) dan Bourdieu (1977), menekankan bahwa interaksi antara unsur-unsur yang saling bertentangan tersebut sebagai unsur-unsur yang saling tekait dan tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak mungkin untuk menggambarkan satu unsur tanpa menggambarkan unsur yang lainnya (Smith & Graetz, 2006).

Cendekiawan dualitas fokus pada perubahan, proses, dan hubungan dinamis yang selalu berada dalam keadaan konstan (Tsoukas & Chia, 2002). Seperti halnya dengan pandangan paradoks, para cendekiawan dualitas menyoroti hubungan antara berbagai alternatif yang ada, namun mereka kurang menekankan pada pemahaman akan kontradiksi, inkonsistensi, dan konflik diantara unsur-unsur yang ada.

Oleh karena itu, pandangan paradoksal dapat berlaku luas, seiring dengan meningkatnya dinamika lingkungan dan kompleksitas yang mengintensifkan pengalaman paradoks itu sendiri. Seperti yang Quinn dan Cameron (1988) catat, bahwa paradoks dirasakan lebih sering di masa yang penuh gejolak.

Referensi : Jonathan Schad, Marianne W Lewis, Sebastian Raisch and Wendy K. Smith, Paradox Research in Management Science: Looking Back to Move Forward, The Academy of Management Annals, 2016, Vol. 10, No. 1, 5 – 64