Kawasan konservasi laut atau Marine Protected Area (MPA) merupakan sebuah kawasan yang dinyatakan sebagai wilayah perairan termasuk flora, fauna, corak budaya dan sejarah yang berkaitan, dilindungi secara hukum maupun cara lain yang efektif, untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan di sekitarnya (Kelleher, 1999).

Kawasan Konservasi Laut biasa disebut juga dengan Kawasan Konservasi Perairan. KKP merupakan istilah yang digunakan dalam PP No. 60 tahun 2007, didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Paling tidak ada lima (5) prinsip dasar yang perlu diperhatikan dari batasan KKP, antara lain :

-

Adanya wilayah perairan tertentu dengan batas-batas (delineasi) yang jelas, walaupun membuat tanda batas di wilayah perairan termasuk pekerjaan yang agak sulit. Sebagai contoh, Taman Nasional Komodo, memiliki batas wilayah perairan yang tetap dengan total luas mencapai ± 120.000 ha;

-

Wilayah perairan tersebut mempunyai ciri atau karakteristik tertentu yang akan memberikan manfaat positif dalam usaha perlindungan keanekaragaman hayati atau tujuan lain yang terkait (seperti peningkatan kesehatan stok perikanan tangkap, pariwisata, bentang alam atau sejenisnya). Terumbu karang yang sehat ialah salah satu karakteristik yang sering dijadikan pertimbangan dalam memilih suatu wilayah sebagai KKP;

-

Harus ada aturan pembatasan yang sangat jelas, boleh tertulis atau kebiasaan yang tidak tertulis yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. UU No. 5 tahun 1990 bersama PP No. 68 tahun 1998, UU No. 31 tahun 2004 bersama PP No. 60 tahun 2007 ialah contoh aturan tertulis tentang MPA di Indonesia. Sedangkan Sasi Laut, Awig-Awig dan Panglima Laot ialah contoh dari aturan tidak tertulis tentang perlindungan laut;

-

Keberadaan KKP harus diakui secara luas dengan adanya sistem tata kelola (governance) yang jelas. Pengelola KKP bisa murni dari pemerintah, murni oleh masyarakat maupun kemitraan diantara keduanya (co-management)

-

Aturan tersebut pada point ke-tiga, ditegakkan dan dipatuhi oleh semua orang, tanpa kecuali, serta terdapat sanksi mengikat bagi pelanggar aturan. Pernah terjadi, seorang yang beberapa kali ketahuan melakukan pencurian rusa dari suatu wilayah Taman Nasional, dikenakan hukuman penjara sampai 10 tahun.

Setiap KKP mempunyai aturannya tersendiri, yang bisa berbeda dengan KKP lainnya. Beberapa KKP mempunyai aturan yang sangat ketat, melarang semua bentuk kegiatan ekstraktif (pengambilan) pada seluruh wilayah KKP. Bahkan ada KKP yang membatasi jumlah kunjungan (visitasi) atau bahkan melarang kegiatan visitasi kecuali untuk penelitian dan monitoring. KKP lainnya memberikan ijin untuk memasuki wilayah KKP, asalkan tidak melakukan kegiatan ekstraktif (menangkap ikan atau mengambil tanaman dari dalam kawasan). Namun ada juga KKP yang membolehkan beberapa kegiatan ekstraktif terbatas pada sebagian kecil dari wilayah KKP. Bahkan, bisa saja suatu KKP dibagi dalam wilayah-wilayah, masing-masing dengan peruntukkan berbeda. Pembagian wilayah peruntukan dalam KKP sering disebut dengan istilah zonasi.

Gambar Kawasan Konservasi Laut di Indonesia

Tujuan pembentukan KKP

Beberapa dokumen menyatakan bahwa cikal bakal Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu sudah terbentuk sekitar tahun 1975. Pada saat yang sama pemerintah juga mempersiapkan pembentukan Taman Nasional Bunaken, Sulawesi Utara. Awalnya, KKP dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan keutuhan keanekaragaman hayati perairan.

Tujuan pembentukan KKP ialah untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan cara melindungi habitat atau tempat hidupnya.

Selama periode ini (sebelum tahun 1980an), Kawasan Konservasi (termasuk KKP) sering kali dipandang sebagai gagasan yang kering, tidak mempunyai visi yang jelas. Aturan konservasi tidak terdokumentasikan dengan baik, petugas tidak melaksanakan penegakan aturan konservasi dengan baik dan masyarakat bersifat netral terhadap kawasan konservasi.

Sejak awal tahun 1980an pemerintah bersama masyarakat mulai merasakan dampak ekstraksi secara berlebihan (over-fishing). Di laut, nelayan merasakan terjadinya over-fishing atau penangkapan berlebih, yang menyebabkan penurunan hasil tangkapan nelayan. Di darat, masyarakat mengalami gangguan kekeringan, tanah longsor dan banjir akibat penebangan hutan secara berlebihan.

Pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Belakangan, Konvensi yang dilakukan di Rio de Jeneiro, Brasil tersebut terkenal dengan UNCBD (United Nation Convention on Biological Diversity). Indonesia meratifikasi UNCBD dua tahun kemudian, melalui UU No. 5 tahun 1994.

Sejak saat itu, pemerintah dan masyarakat mulai memandang kawasan konservasi sebagai salah satu metode dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain untuk melindungi keanekaragaman hayati, beberapa KKP juga dibentuk dengan tujuan untuk mempertahankan perikanan secara berkelanjutan.

Pada awal tahun 2000an, FAO mulai memberikan peringatan kepada pemerintah bangsa- bangsa di dunia bahwa total produksi perikanan laut sudah mengalami stagnasi. Dalam pidatonya pada tahun 2004, Kofi Annan, SekJen PBB ketika itu, menyatakan 75% dari stok sumber daya perikanan dunia dieksploitasi pada laju di atas kemampuan stok untuk melakukan pemulihan, yang berakibat pada penangkapan berlebih. Sebagai negara dengan produksi perikanan laut urutan ke- tiga terbesar di dunia, Indonesia juga mengalami kondisi yang hampir sama. Kompilasi beberapa studi tentang status stok sumber daya perikanan menunjukkan gambaran yang menyedihkan (Wiadnya et. al., 2005a).

Dari 129 kesimpulan hasil penelitian, 82 kesimpulan diantaranya menyatakan bahwa sumber daya perikanan Indonesia berada pada kondisi tangkap penuh (fully- exploited) atau tangkap lebih (over-exploited). Beberapa pihak mulai merasakan kawasan konservasi sebagai suatu kebutuhan yang mendesak yang harus segera dilakukan. Kalau tidak, masyarakat pesisir akan segera kehilangan satu diantara beberapa sumber mata pencaharian, dari penangkapan ikan.

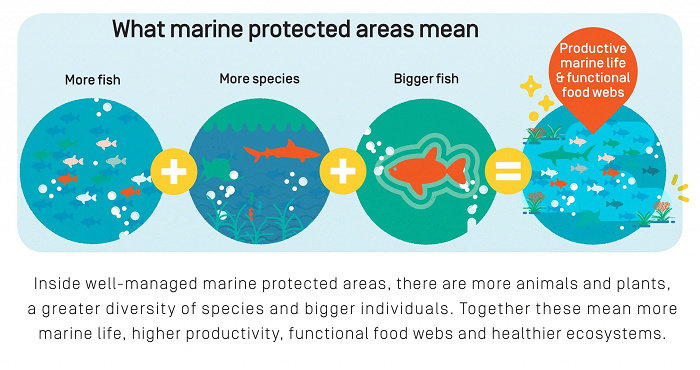

Pada jaman dulu, secara tidak sadar dan tidak sengaja, nenek moyang kita telah mempunyai kawasan konservasi perairan. KKP ketika itu bisa dibayangkan sebagai tempat-tempat di laut yang karena keterbatasan manusia, dibiarkan tidak terjamah dan tidak diganggu. Masyarakat hanya memanfaatkan sebagian kecil wilayah di laut karena kemampuan teknologi eksplorasi yang masih terbatas. Jika terjadi penangkapan berlebih pada daerah yang dieksploitasi, akan segera terjadi pergantian stok baru (replenishment) dari lokasi yang tidak terjamah tersebut, melalui proses limpasan atau spill-over dan ekspor larva atau telur.

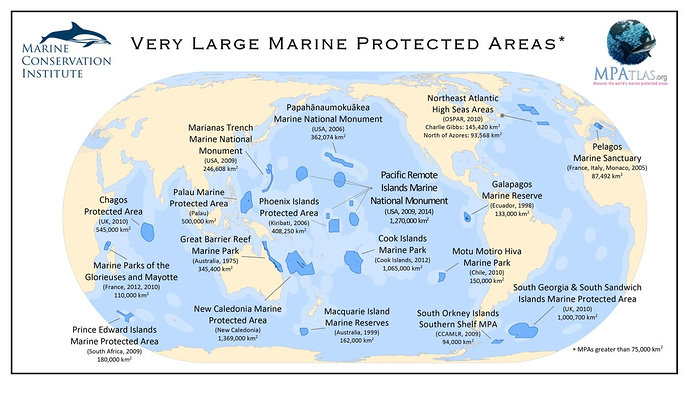

Gambar Kawasan Konservasi Laut di Dunia

Perkembangan teknologi dan pertambahan penduduk mendesak KKP alam tersebut sehingga jumlah dan luasnya semakin mengecil. Sebaliknya, lahan eksploitasi semakin luas, kemampuan replenishment semakin kecil, penangkapan berlebih menjadi fenomena yang semakin umum, kelangkaan spesies ikan secara sekuensial dimulai dari jenis yang harganya paling tinggi dan lokasi dengan kondisi alam yang masih asli semakin sulit didapat. Pada kondisi dimana sumber daya alam di laut sudah semakin terbatas sementara tekanan eksploitasi terus meningkat, perlindungan kawasan menjadi jawaban yang perlu segera dilakukan. Namun pengembangan KKP selalu mendapat penolakan yang kuat dari masyarakat, terutama di Indonesia. Kebutuhan yang selalu mendesak dan alternatif mata pencaharian ialah dua alasan utama penolakan terhadap KKP. Tragedi milik umum (tragedy of common) juga merupakan dalih yang paling ampuh untuk melakukan penundaan pengembangan KKP.

Pembentukan suatu KK atau KKP, pada awalnya, bertujuan hanya untuk melindungi keanekaragaman hayati. Dengan berkembangan ilmu pengetahuan, perubahan kondisi ekologi dan status pemanfaatan sumber daya hayati, suatu KK bisa mempunyai fungsi atau tujuan ganda, selain perlindungan keanekaragaman hayati. Diantara tujuan tersebut, ialah:

- Penelitian ilmiah dan ilmu pengetahuan

- Perlindungan terhadap alam liar / hutan belantara

- Perlindungan & pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik

- Mempertahankan jasa-jasa lingkungan

- Melindungi corak budaya dan bentang alam yang spesifik

- Wisata dan rekreasi

- Pendidikan

- Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya secara berkelanjutan

- Memelihara atribut budaya atau tradisi

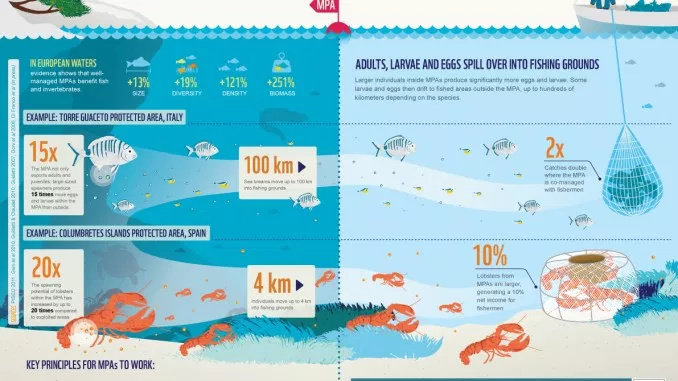

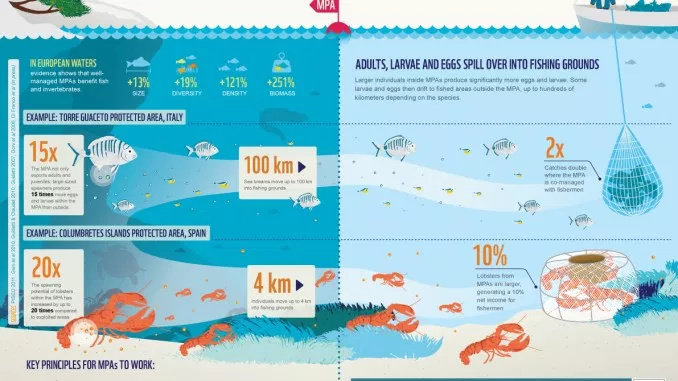

Gambar Prinsip Kunci Keberhasilan KKP

Tata urutan pengelolaan KKP di Indonesia

Standard Lexicon (pakem) dalam tata urutan pengelolaan kawasan konservasi perairan umumnya terdiri dari 9 (sembilan) tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi calon kawasan konservasi perairan (KKP)

Seleksi calon kawasan ialah satu dari sekian banyak elemen dalam proses pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan secara keseluruhan. Kawasan konservasi ditujukan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan utama dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, sistem Kawasan Konservasi Perairan seharusnya menjadi bagian integral dari rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Rencana pengelolaan kawasan konservasi tidak bisa dibuat secara terpisah dari tujuan yang lebih besar. Oleh karena itu, seleksi calon Kawasan Konservasi Perairan harus memperhatikan rencana pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Jika memungkinkan, seleksi calon kawasan konservasi lebih baik dilakukan secara nasional dibandingkan dengan sistem yang terpisah secara individu. Paling tidak, dia dilakukan pada wilayah regional tertentu atau satuan bentang laut yang lebih kecil. Dengan sistem ini, lebih memungkinkan untuk menyusun kawasan konservasi melalui jejaring (network) yang akan berdampak lebih baik dibandingkan kawasan yang terpisah secara individu.

Seleksi calon kawasan juga menghargai inisiatif lokal. Dalam implementasi, kawasan yang berasal dari inisiatif lokal umumnya akan mendapat dukungan yang lebih kuat. Oleh karena itu, sistem nasional juga memperhatikan inisiatif yang berkembang dari pemerintah atau masyarakat lokal. Kategori kawasan bisa dibedakan berdasarkan fungsi dan tujuan utama pengelolaan. Inisiatif lokal ini kemungkinan termasuk dalam salah satu kategori yang dibutuhkan dalam sistem nasional.

Ringkasnya, seleksi calon kawasan harus mempertimbangkan tiga hal pokok, yaitu :

-

keberadaan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terintegrasi dalam suatu wilayah;

-

seleksi calon kawasan sebaiknya menggunakan sistem nasional atau unit regional maupun kesatuan unit bentang alam tertentu;

-

mempertimbangkan atau menghargai insiatif lokal.

2. Penetapan/deklarasi KKP secara formal

Proses penetapan kawasan sering kali membutuhkan waktu yang jauh lebih lama dari tata waktu yang dijadwalkan sebelumnya. Pengalaman setiap kawasan akan berbeda antara kawasan satu dengan yang lainnya. Kondisi pilitik, dukungan dari masyarakat dan kebutuhan bersama merupakan kombinasi faktor yang sulit untuk diramalkan dan ditentukan dalam tata waktu penetapan.

Fish Habitat Area (FHA) di Negara Bagian Queensland Australia, hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 18 bulan. Hal ini terjadi karena dukungan masyarakat dan kebutuhan akan kawasan. Sebagian besar masyarakat pengguna ialah pemancing rekreasi. Di dalam wilayah FHA, kegiatan memancing tidak dilarang menurut aturan pengelolaan. Pada kondisi seperti ini, deklarasi FHA akan cepat mendapat dukungan dari masyarakat pengguna.

Kawasan Konservasi Laut Daerah Raja Ampat membutuhkan waktu sampai 4 (empat) tahun sampai proses penetapan. Kawasan Nusa Penida di Bali bahkan membutuhkan waktu sampai 7 (tujuh) tahun sebelum ditunjuk oleh Bupati sebagai Kawasan Konservasi Perairan.

Secara keseluruhan proses-proses persiapan terdiri dari:

- identifikasi stakeholder (para pihak),

- training tentang manfaat kawasan konservasi,

- pembentukan panitia pengarah,

- training panitia pengarah,

- pembuatan rencana sosialisasi,

- implementasi sosialisasi,

- penelusuran hukum dan kebijakan serta penunjukkan melalui Peraturan Bupati.

Oleh karena itu, pengalaman dari suatu lokasi tidak bisa dijadikan acuan untuk diterapkan pada lokasi yang lain. Masing-masing lokasi kawasan mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan lokasi lainnya.

Pada kondisi di Indonesia saat ini, proses penetapan Kawasan Konservasi Perairan sebaiknya memperhatikan paling tidak 4 (empat) hal sebagai berikut:

- ketentuan hukum formal yang akan digunakan sebagai dasar;

- pelibatan para pihak dalam proses penetapan;

- pengakuan dan dukungan dari sebagian besar pengguna;

- dokumentasi semua proses penetapan secara lengkap.

3. Penentuan tata batas KKP

Batas terluar suatu Kawasan Konservasi Perairan biasanya diukur dengan dua cara. Cara pertama dan detail ialah dengan menentukan titik koordinat melalui GPS (Geographical Positioning System). Sistem ini dibutuhkan untuk penyelesaian peta yang akan dicantumkan pada surat penetapan kawasan.

Metode kedua ialah dengan memilih tanda-tanda alam di lapang yang mudah dikenali, tanpa menggunakan alat bantu seperti tersebut di atas. Tanda-tanda alam ini bisa berupa taka (karang), pulau kecil atau tanda lainnya. Jika memungkinkan tanda batas dibuat secara permanen, seperti pemasangan pelampung. Pengalaman lapang menunjukkan bahwa pelampung sering tidak efektif karena tidak berusia lama.

4. Zonasi di dalam kawasan

Langkah yang sangat penting setelah penetapan kawasan ialah menyelesaikan zonasi, sebagai bagian dari rencana pengelolaan kawasan. Zonasi ialah usaha untuk membagi seluruh kawasan ke dalam ruang-ruang untuk peruntukan berbeda sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukan kawasan konservasi. Proses penyusunan zonasi pada dasarnya terdiri dari 4 (empat) langkah utama, ialah:

- Penentuan tujuan kawasan,

- Penentuan parameter yang mendukung tujuan kawasan,

- Penggunaan teknik zonasi yang sesuai

- Negosiasi atau kompromi dengan para pihak, terutama pengguna kawasan.

5. Rencana pengelolaan KKP

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan ialah strategi yang tersusun atas berbagai aksi tindak (action plan) yang diarahkan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu kawasan konservasi. Pencapaian tujuan dari pengelolaan kawasan konservasi hanya bisa terlihat dalam jangka panjang. Sedangkan kalender kegiatan biasanya berumur satu tahun.

Oleh karena itu, rencana pengelolaan kawasan konservasi biasanya dibagi dalam 3 (tiga) kategori:

-

Rencana pengelolaan jangka panjang. Rencana pengelolaan jangka panjang dibuat untuk berlaku dalam waktu 25 tahun.

-

Rencana pengelolaan jangka menengah. Rencana jangka menengah ialah tata waktu pencapaian antara jangka pendek dengan jangka panjang. Rencana jangka menengah berlaku untuk periode 5 (lima) tahun.

-

Rencana pengelolaan jangka pendek. Rencana pengelolaan jangka pendek sering disebut rencana kerja tahunan (RKT) sesuai dengan kalender proyek pada umumnya.

Namun tata waktu ini bukan ketentuan baku, tergantung dari tujuan dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan konservasi.

Pada akhirnya, rencana pengelolaan harus dijalankan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam rencana pengelolaan 25-tahun, rencana pengelolaan 5-tahun, maupun rencana kerja tahunan.

6. Pembentukan Badan Pengelola KKP

Rencana kerja tersebut akan dilaksanakan oleh suatu badan atau institusi pengelola kawasan. Pengelolaan kawasan bisa dilakukan oleh satu instansi tertentu, atau gabungan dari beberapa instansi, bahkan bisa terdiri dari sistem perwakilan berbagai komponen masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan pengelolaan sumberdaya maupun kawasan konservasi, Indonesia berpengalaman menjalankan dua sistem yang berbeda, ialah: model pengelolaan kawasan berbasis masyarakat, dan model pengelolaan berbasis pada pemerintah formal. Ketika suatu kawasan konservasi berada pada lokasi yang terisolasi dan sulit dijangkau oleh pemerintah, masyarakat lokal akan membuat kesepakatan lokal (disebut aturan) untuk mengelola pemanfaatan sumber daya berbasis masyarakat (community-based management).

Contoh ini sudah kita diskusikan sebelumnya, termasuk diantaranya ialah: Sasi Laut di Maluku dan Papua, Nyale di Sumba, Awig-Awig di Lombok atau Panglima Laot di Aceh. Sistem pengelolaan kawasan konservasi yang berkembang saat ini di Indonesia ialah berbasis pada pemerintah.

Hal ini tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 33 (3), sebagai berikut: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun demikian, pemerintah secara bertahap mulai menyerahkan sebagian urusan pengelolaan sumberdaya kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

7. Implementasi pengelolaan KKP

Sejak 30 tahun yang lalu, sistem pengelolaan sumber daya berkembang dan mengarah pada konsep alternatif yang disebut pengelolaan secara bersama. Model ini sering disebut dengan istilah co-management atau collaborative management, kolaborasi kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya alam maupun konservasi kawasan.

Kolaborasi, pada banyak teks, didefinisikan sebagai usaha untuk berbagi wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya maupun kawasan konservasi. Tingkatan dalam kolaborasi ini akan berbeda-beda, sesuai dengan kondisi lokal dan dinamika antara pemerintah dan masyarakat berkepentingan. Masing-masing tingkatan dicirikan oleh besarnya atau intensitas interaksi diantara kedua pihak.

8. Monitoring Keberhasilan pengelolaan

Monitoring ialah suatu pengamatan yang dilakukan secara berulang, dengan metode yang sama, dengan tujuan untuk mengukur perubahan yang terjadi sebagai dampak dari kegiatan atau aksi pengelolaan.

Parameter monitoring harus bisa menjamin bahwa perubahan yang terjadi merupakan dampak dari aksi konservasi, bukan oleh faktor lain, selain aksi konservasi. Namun menentukan parameter yang akan dimonitor harus efektif – tidak semua parameter harus dimonitor, dengan memperhatikan tenaga dan dana yang tersedia untuk keperluan ini.

Sebagai contoh, pengelolaan suatu kawasan konservasi ditujukan untuk mengurangi tekanan penangkapan di wilayah larang-ambil, ialah pada lokasi penangkapan ikan (fishing ground) nelayan. Kegiatan monitoring ialah dengan mencatat jumlah Crown-Of-Thorn (COT) setiap 6 (enam) bulan sekali. Strategi monitoring seperti ini jelas tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan.

9. Pengelolaan adaptif

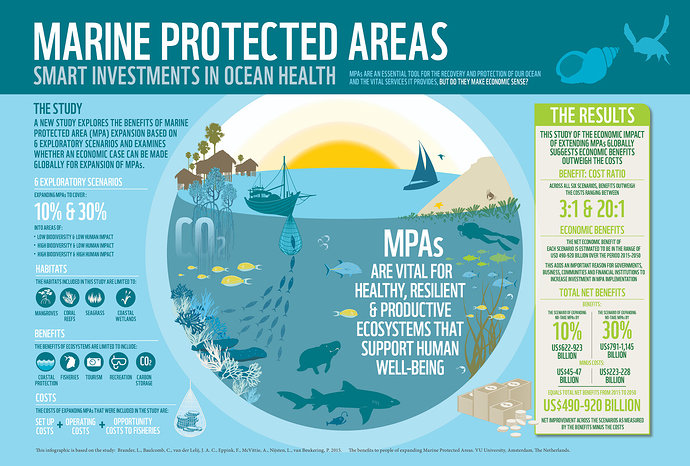

Gambar Infografik Kawasan Konservasi Laut

Sumber : D.G.R. Wiadnya, Tahapan menuju perencanaan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia, Universitas Brawijaya